小林かつのり

小林かつのり私は今、桜川市真壁地区に「藍染美術館」をつくることを目指しています。

桜川市真壁地区は、茨城県で唯一「重要伝統的建造物群保存地区」に指定された町で、今も江戸時代から昭和初期の面影を残す、日本のふるさとのような風景が広がっています。

桜川市は、水戸市に次いで県内で2番目に文化財が多い地域です。古い町並みだけでなく、長い年月をかけて受け継がれてきた伝統文化も数多く残されています。

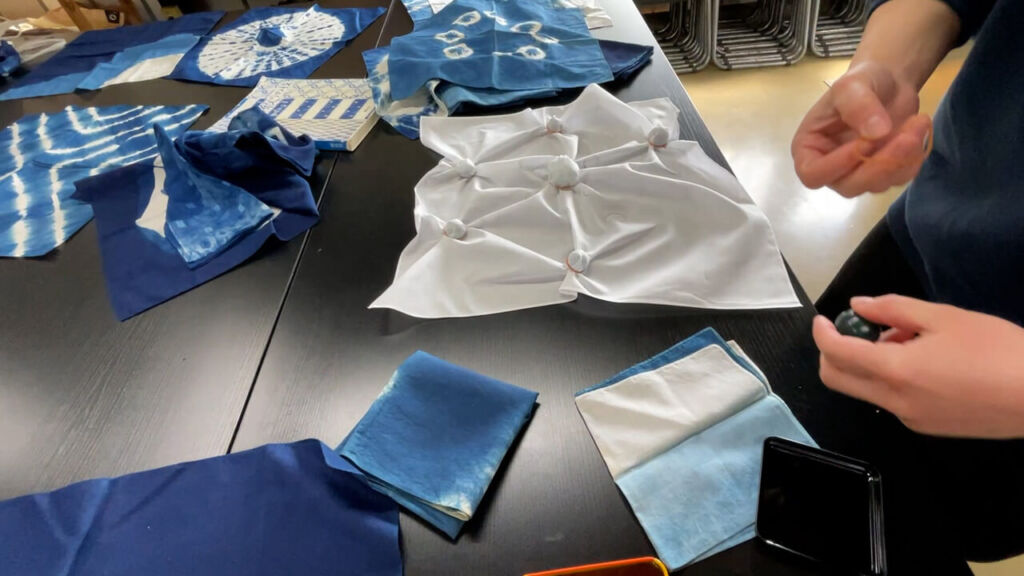

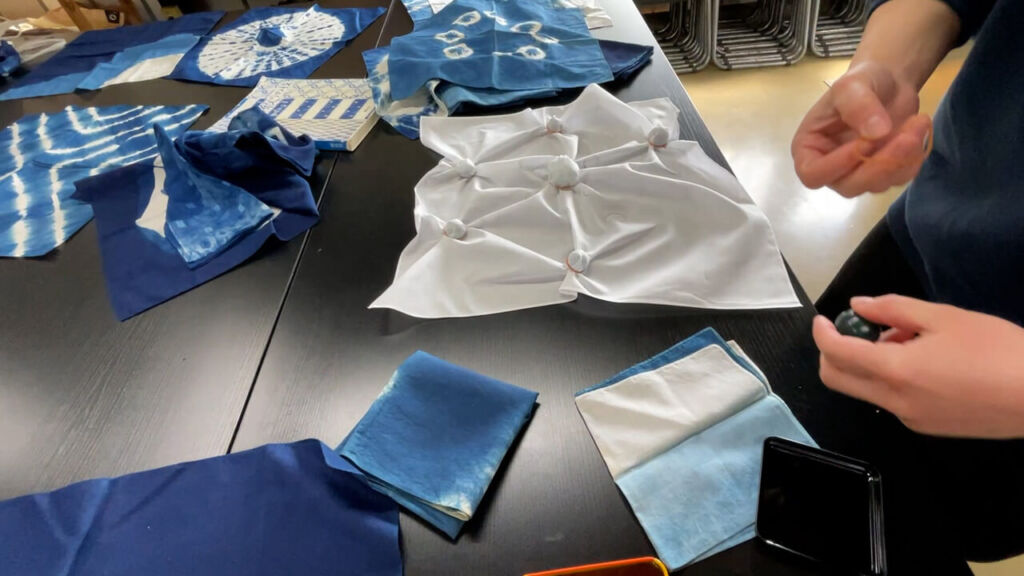

そのひとつが、1300年の歴史を持つ真壁の藍染めです。

しかし残念ながら、この藍染めを常時見られる場所や手に取れる機会はほとんどなく、年に数回の展示会でしか目にすることができません。

そこで私は「真壁の藍を、いつでも感じられる場所をつくりたい」思いました。

この記事では、私が藍染美術館を作ろうと思ったきっかけと、そこに込めた想い、そして今後の展望についてお話しします。

真壁藍染めの魅力と、藍染美術館

桜川市真壁町には、なんと1300年もの長きにわたり守り伝えられてきた藍染めの伝統があります

真壁の藍は特に天然藍にこだわることで知られています。

現在、市場に出回る藍染製品の約95%は安価な化学藍で染められていますが、真壁藍保存会では昔ながらの蓼藍(たであい)から作る「すくも藍」と灰汁(あく)、石灰、酒、小麦ふすまなど天然素材だけを使う日本古来の染色法をを守り続けています。

この技法は「天然藍灰汁発酵建て」と呼ばれ、化学薬品を一切使わずに藍を発酵させて染色液を仕込む伝統的な方法です。

発酵によって生まれる独特の深みある青とほのかな香りは、天然藍染めならではの魅力です。

染め上がった布には温かみのある藍色が宿り、しかも藍の成分には抗菌・防臭や防虫効果もあるため、古来より衣服として実用面でも愛されてきました

しかし、この伝統も決して順風満帆ではありませんでした。

明治時代、西洋から合成染料が流入すると、安価で扱いやすいインド藍や化学藍が普及し、日本古来の藍染めは急速に衰退してしまいます

「このままでは、本物の藍染めが途絶えてしまうかもしれない」– と感じた真壁の有志の方々が立ち上げたのが、真壁藍保存会です。

いまでも、藍染文化の継承と普及のために活動しています。

ただ、この真壁藍染めを見られる機会は限られており、年に数回開催される展示会でしか目にすることができません。

そこで、桜川市に暮らす人や、観光で訪れる人がいつでも真壁の藍染めに触れられる場所があったらいいなと思い、「真壁藍染め美術館」をつくりたいと考えるようになりました。

真壁藍保存会の方々にも、このブログや「真壁藍染め美術館」の構想をお話ししたところ、「それは良いアイデアだね」との言葉をいただきました。

その一言に背中を押され、ぜひ実現させたいと思っています。

朽ち果てる寸前の歴史的建築物を藍染美術館に再生!

桜川市の真壁地区は、「重要伝統的建造物群保存地区」に指定された町で、現在でも100件を超える登録文化財と、300棟以上の歴史的建築物が残されています。

しかし、これらの建物を修繕・維持していくには、一般的な住宅を建てるよりも多くの費用がかかることに加え、代々の家を引き継ぐ人が減っていることもあり、町に残る貴重な建築物の保存が難しくなってきています。

なんとかこの日本のふるさとの景色を未来に残せないか――

そんな想いを抱いていました。

そんなとき、空き家バンクのサイトで目に留まったのが、まさに私が「未来に残したい」と感じていた一軒の古民家でした。

長年、真壁地区の建築を見ていた自分としては、この建物は朽ち果てる寸前ながらも「文化財になりえる建築物」との直感がありました。

詳細な情報を、役所や空き家バンクから紹介された不動産屋の資料によると、新しくても築100年を超える物件でした。

やはり伝統的建築物ならではの柱や梁、石場建ての基礎がしっかり残っており、釘をほとんど使わずに木を組み合わせて建てる木組み工法で造られていることが分かりました。

長い年月を経てもなお、当時の職人たちの精緻な技と美意識が息づいているのを感じました。

その後、国の調査によって、登録有形文化財に該当する可能性がある建築物であることが判明しました。

しかし、さらに調べてみると、電線も外され、解体寸前の状況だったことも分かりました。

再生への挑戦

何度か内見をさせていただくうちに、「これなら再生できるかもしれない」と思い、この古民家を購入しました。

想像以上に修復が必要です

ところが、いざ詳しく見てみると、内見では分からなかった箇所の損傷が想像以上に大きいことが分かりました。

さらに、最古の資料によれば、120年の間に何度も手が加えられていたことが分かり、文化財としては不要な後付けの構造も多く、結果的に、予想以上に大掛かりな工事になりそうです。

加えて、建築資材の高騰や、伝統建築を修復できる職人の減少も重なり、想像していた以上にコストがかかることも分かりました。

まだ確定はしていませんが、新築住宅の坪単価のおよそ倍近い費用が必要になりそうです。

市や国の支援をうけれる物件ですが…

幸いなことに、この建物は重要伝統的建造物保存地区内にある歴史的建造物として認定されており、

登録有形文化財への登録も予定されています。

そのため、文化庁や桜川市の補助制度の対象となる可能性があります。

とはいえ、近年は資材の高騰や職人の減少といった問題が想像以上に深刻で、補助を受けるにもいくつもの条件があります。

重要伝統的建造物群保存地区を修繕するための厳格な基準や手続き

まず、重要伝統的建造物群保存地区内にある建物を修繕する際には、厳格な基準や手続きが求められます。

申請のための資料収集や、公的な許可を得るための建材選定・設計図の作成など、準備には相応の手間と時間、そしてお金がががかかります。

補助範囲の制限

補助金には補助の割合上限や、上限額が定められており、対象となる工事も外観部分に限られるなど、一定の制約があるのが実情です。

伝統建築物を修復できる職人の不足

加えて、伝統建築物を修復するためには、高い技術と専門知識を持ち、多くの手間を惜しまず取り組んでくださる職人や建築関係者の協力が必要です。

しかし、そうした方々は限られており、伝統建築物を修復する条件が難しくて、お引き受けいただけないこともあります。

そのため、依頼できる方に出会うまでに、時間と根気が必要でした。

こうした状況の中で、私自身も相応の覚悟と負担をもって、この再生に取り組むことを決めました。

伝統建造物を守るために共感してくれた仲間の応援

伝統的建造物を修復を適当に直すわけには行けません。

伝統建築にふさわしい形で残すこと、そして後世の建築に携わる人たちの学びになるような形で残すことが大切だと感じています。

実際に、建築業界の方々や、伝統的建築物を研究している大学の教授などに、建物の一部を解体して躯体を見てもらった際、「この様式は初めて見た」「めったに見られない貴重な構造だ」と話されていました。

このような建物を正しい形で再生するためには、豊富な知識と確かな技術を持つ職人や専門家の力が欠かせません。

こうした思いを多くの人に話していくうちに、私の情熱に共感してくれた仲間たちが集まってくれました。

- 伝統建築の技を受け継ぐ大工・中野建築・中野さん

- 住宅設備機器や木製建具の工事を担ってくれる株式会社 長岡屋・皆川さん

- 日本や真壁の伝統建築の有識者の設計士・彦建築設計事務所の酒寄さん

- 真壁の地場産業である石材業・友常興業の友常さん

それぞれが、「文化財を正しく残したい」という同じ思いを持って力を貸してくださっています。

文化財保護の現実

文化庁や桜川市も、文化財保護のためにさまざまな支援や取り組みを行っています。

しかし、公的な支援だけでは持続的な保存は難しいと感じています。

たとえ歴史的建築物を修復できたとしても、その建物を活用して人が訪れ、経済が循環していかなければ、いずれまた朽ちてしまうのです。

私は、文化財を“守る”だけでなく、“活かす”ことで守ることが本当の保護だと思うようになりました。

つまり、文化財を活用して経済を回し、地域の人々が関わり続けられる仕組みを作ることが大切だと感じています。

真壁地区は、現在「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されていますが、かつては関西から東北を結ぶ物流の拠点として栄えました。

そして今に姿を残す町並みは、400年以上続く商業の町としての面影を色濃く残しています。

そんな町で、「寒い季節に訪れる人たちを少しでも温かく迎えたい」という地元有志の思いから始まったのが「真壁のひなまつり」です。

古い町並みにひな人形を飾り、通りを歩く人々をもてなしたのが、その原点でした。

この取り組みは、地域の人々の手によって20年以上受け継がれ、多くの観光客や町おこしの視察団が訪れ、大手メディアからも注目される町の一大行事へと発展しました。

しかし近年は残念ながら、東日本大震災の被害や高齢化、そして後継者不足の影響で、参加を続けられず店を閉じてしまう家庭や商店も増えています。

私のできることは限られていますが、空いているお店を1軒でも増やせば、いづれ後に続いてくれる人もいるのではないか?と考えました

文化を活かしたまちづくり

文化を活かしたまちづくりを進めるうえで、この古民家をどのように活用していくかが大きな課題でした。

ただ建物を「見せるだけ」では、維持費や修繕費をまかなうことができず、いずれ再び朽ちてしまうかもしれません。

また、文化財保護の活動を続けていくためにも、経済的な循環が必要だと感じました。

人件費と維持管理費を自立的にまかなえる仕組み、そして、桜川の人や観光で訪れる人が“面白い”と感じてくれる場所でなければならない――そう思ったのです。

私は本業として美容室の経営とマーケティングコンサル業を行っています。

「成功の確率を高めるなら、私の経験や人脈、そして桜川市の強みである“文化と歴史”を活かすことが最も重要だ」と考えました。

母屋は、真壁の伝統文化のひとつである藍染を展示・紹介するための空間として再生し、「藍染美術館」をつくることにしました。

当初は、「真壁藍染の販売店」のような形をイメージしていましが、調べてみると、真壁で使われている天然藍は、原材料の確保や製造工程の特性から、量産するのが難しいことが分かりました。

そこで、せめて真壁の伝統技術である藍染の魅力を見て感じてもらえる場所をつくりたいと思い、

「美術館」という形にすることにしました。

ただ、それだけでは経費や今後必要になって来る文化財の修繕費をまかなうことは難しいと考えています。

幸い、私の購入した物件には、伝統建築の母屋のほかに店舗として活用できるスペースがあります。

そのため、真壁の特産物や、地場産業である真壁石を使った製品、そして私の取引先で扱う美容関連の商品などを販売できればと考えています。

また、可能であれば、藍染の商品なども取り扱えるようにしたいと思っています。

真壁にある伝統的建築と、真壁天然藍染文化を未来へ文化をつなぐ

私の思いは、真壁の町並みや文化を未来に残していくことです。

日本全国を見ても、特に東日本では歴史的な日本のふるさとの風景を見れる場所は限られております。

しかし、人口減少が進む今の日本では、それは決して簡単なことではありません。

だからこそ、まずは地域の人たちに、この場所を身近に感じ、日常の中で活用してもらうこと。

そして、観光資産として外から訪れる人にも、真壁の魅力を実感してもらうこと。

そのうえで、地域の経済が循環し、自立して文化を未来へつなげていける仕組みをつくることが何より大切だと考えています。

真壁に残されている有形・無形の文化遺産は、時を重ねるほどにその価値を増し、ますます貴重な存在になっていくでしょう。

そのための個人活動として出来ることの1つが「伝統的建造物を再生し、真壁藍染美術館として活用する」ことです

真壁には、文化や経済を盛り上げようと活動している方々がたくさんいます。

私がこの活動を始めようと思ったのも、真壁の町並みを守る団体の皆さんや、若者が中心となってイベントを開催している THE DAY の皆さんに影響を受けたことがきっかけでした。

後に続いてくれる人が増え、桜川市の認知度が高まり、「この町が好き」と感じてくれる人が増えていけば、人口や関係人口の拡大にもつながると考えています。

こうした伝統文化は、桜川市が持つ独自の強み(USP)であり、一朝一夕では真似できない“本物”の価値があります。

だからこそ、流行のように消費されてしまうこともなく、長く愛され続ける可能性を秘めています。

私は、桜川市に受け継がれてきた有形・無形の文化を未来へつなぐために、一歩ずつでも歩みを続けていきたいと思います。

桜川市の山や町の文化を、未来の世代に残したいと思い活動

私は、桜川市の山や町の文化、そして景観を、未来の世代に残したいと思い活動しています。

地域から人が減ってしまうと、文化を受け継ぐ人だけでなく、町並みや山の環境、レジャーを支えるお店、そしてそれらのサービスも、少しずつ失われてしまいます。

そのため、桜川市に興味や関心を持ってくれる人を増やしていくことが、とても大切だと考えています。

私自身も地元の仲間と一緒に体験企画を考え、魅力ある情報を発信し、未来につなぐ活動を続けています。

また、真壁の伝統的建造物群保存地区にある古民家を修復し、町並みを守る活動や、再び賑わいのある町にするための新たな事業にも取り組んでいます。

先輩方が大切に育ててきた町内のにぎわいをこれからもつないでいけるよう、その古民家を店舗と藍染美術館へと改修しています。

さらに、みなさんの声をLINEで聞きながら、「もっと楽しめて、もっと住みやすい町づくり」のアイデアを形にすることにも挑戦しています。

桜川市をもっと良くしていくために、みなさんのご意見やアイデアを大切にしたいと考えています。

ご意見やアドバイスがありましたら、下記のLINEからお聞かせください。