小林かつのり

小林かつのり茨城県桜川市真壁町には、1300年もの間、ひっそりと守り続けられてきた藍染めの文化があります。

真壁の町は平安時代に作られ、江戸時代から続く歴史的な町並みに溶け込むように、その深い青色は今も地域の暮らしと心に息づいています。

真壁に残る日本伝統藍染めの特徴

まずは、真壁町に伝わる千三百年の藍染めの特徴を紹介しますね

天然藍100%にこだわる、全国でも希少な藍染

真壁藍の最大の特徴は、日本古来の「天然藍灰汁発酵建て」という手法を用いていることです。

藍染といえば、今では多くが化学染料を使ったものですが、真壁では天然藍(すくも)を徳島などから仕入れ、灰汁(あく)や日本酒、小麦麸(ふすま)など自然の材料だけで染液を仕込んでいます。

化学薬品は一切使わない、体にも自然にもやさしい藍染です。

現在市場に出回る藍染製品の約95%は合成藍を使用したものと言われ、天然藍による染色は非常に希少です

藍染では、まず「タデ藍」と呼ばれる植物の葉を乾燥させ、その後、発酵・熟成させて堆肥のような状態にしたものを染料として使います。

藍は本来、水に溶けにくい性質を持っていますが、発酵させることで水に溶けやすい形に変わり、布を染めることができるようになるのが特徴です。

この発酵によって生まれる独特の色合いや、深みのある青が、藍染ならではの魅力と言われています。

天然藍は色落ちして、他の洋服や肌などに色移りすることがないのが魅力ですね

※化学染料を使った藍色や藍染は、色落ち、色移りします

発酵が生み出す、深みのある藍色と独特の香り

天然藍の発酵によって生まれる藍色は、ただの「青」ではなく、どこか温かみのあるやさしい色合いが特徴です。

染め上がった布からは、発酵由来のほんのりとした香りが漂い、これも天然藍ならではの魅力と言われています。

この深い藍色は「ジャパンブルー」とも呼ばれ、日本人の心に昔から馴染みのある色です。

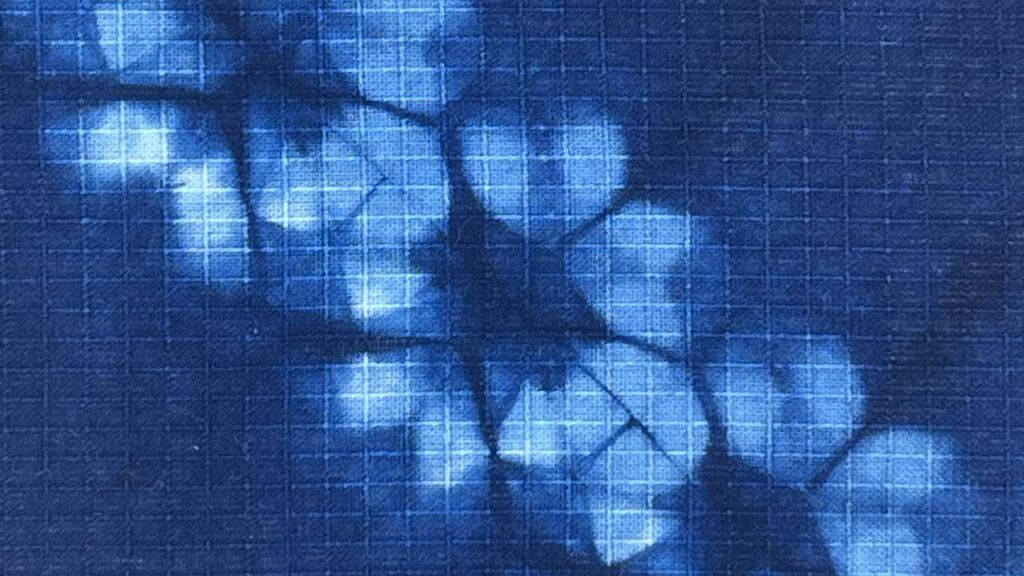

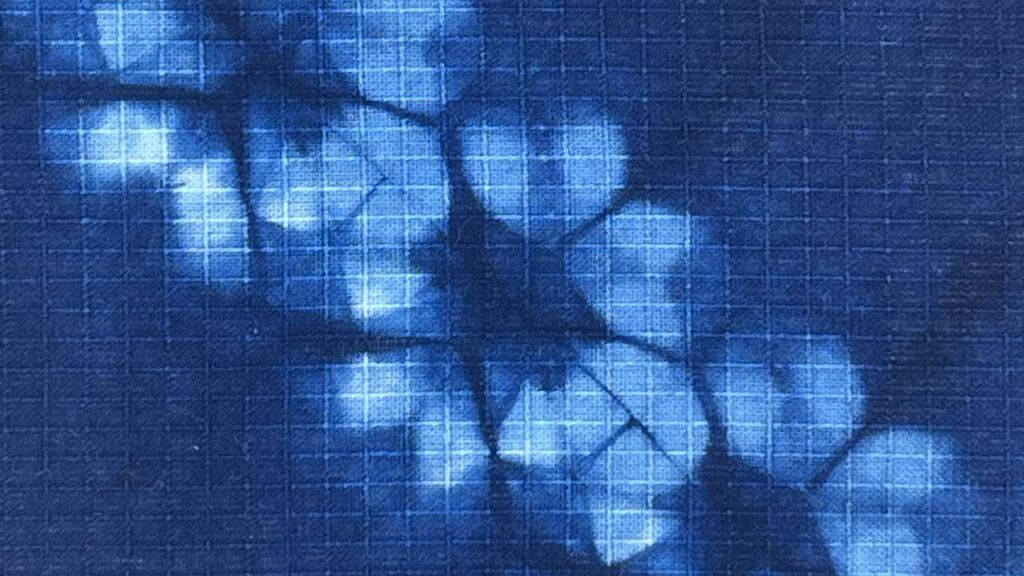

世界に一つだけの模様|絞り染めや板締め絞りの技法

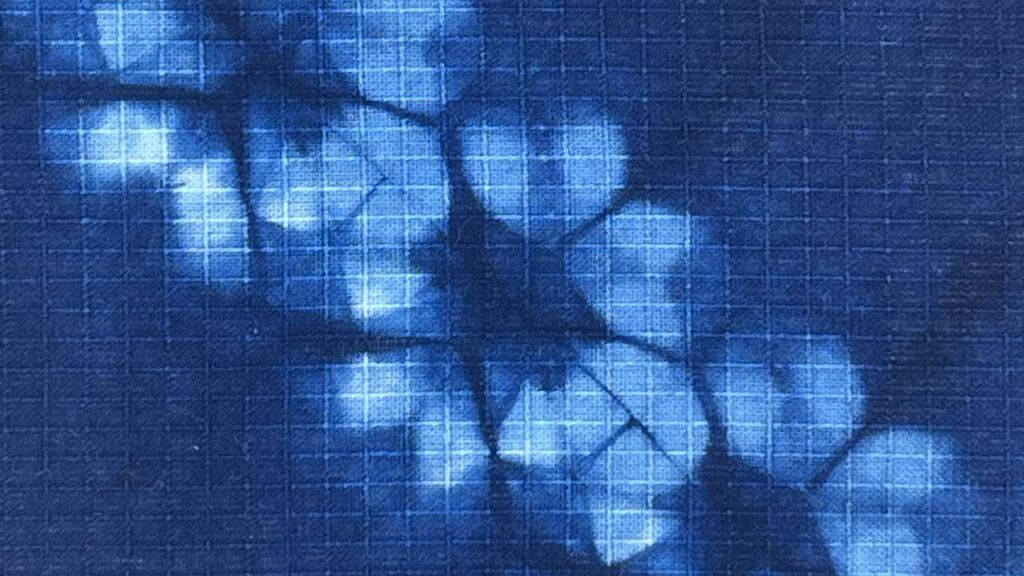

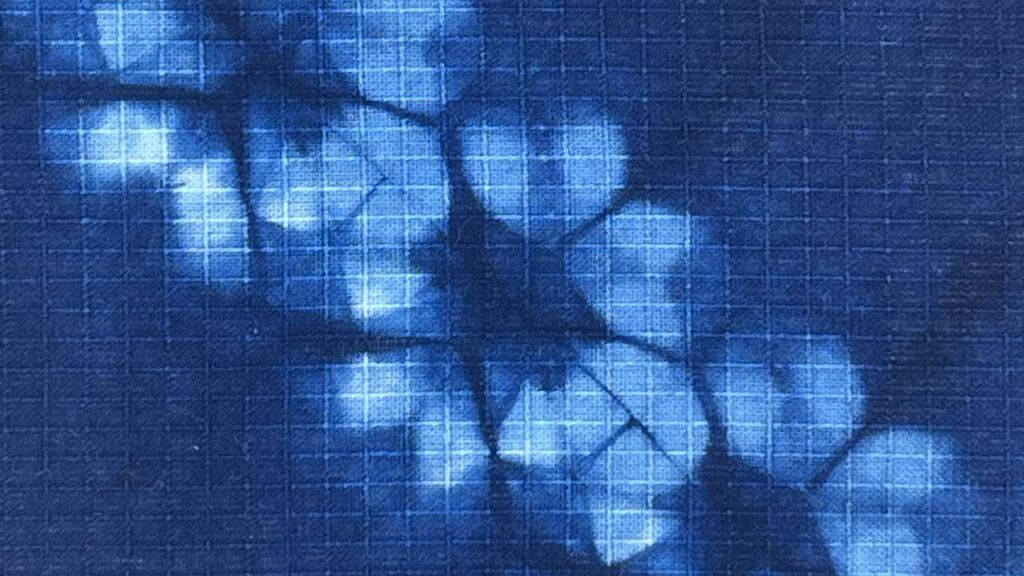

真壁藍では、藍の美しい色合いをさらに引き立てるために、絞り染めや板締め絞りなどの技法も使われます。

布を糸で縛ったり、板で挟んだりして防染することで、藍色と白のコントラストが美しい模様を生み出します。

手仕事から生まれるその模様は、同じものが二つとない一期一会の作品です。

染めるたびに異なる藍の表情

真壁藍の面白いところは、同じ材料を使っても、染める日や回数、藍液の状態によって、色の濃さや発色が変わる点です。

藍を空気にさらす時間や、染め液に浸す回数を工夫することで、淡い水色から濃紺まで、さまざまな「青」を楽しめます。

染めたばかりは、緑色なんですが、空気にさらすことで藍色に変化していきます

染めるたびに違う表情を見せる藍は、自然の恵みと人の手仕事が生み出すアートそのものですね。

藍染め製品が展示・販売

真壁町では毎年「真壁のひなまつり」が開催され、多くの観光客が訪れます。

この期間中、真壁藍保存会の作品展も行われ、藍染め製品が展示・販売されます。

さらに、真壁伝承館歴史資料館では、藍染めの作品展などの企画展が開催されることもあります。訪問の際には、最新の展示情報を確認すると良いでしょう

他にも、真壁には真壁の伝統文化や伝統建築を残そうと活動している方々います。

毎年テレビでも紹介されるようになった「真壁のひなまつり」も最初は、真壁町に住む人たちの活動から始まりましたよね

さまざまな方が情報を発信したり、催しをしたり、また藍染の展示会なども行っています

真壁町では藍染めの伝統が大切に受け継がれており、体験や作品展を通じて、その魅力に触れることができます。

真壁の藍染め体験

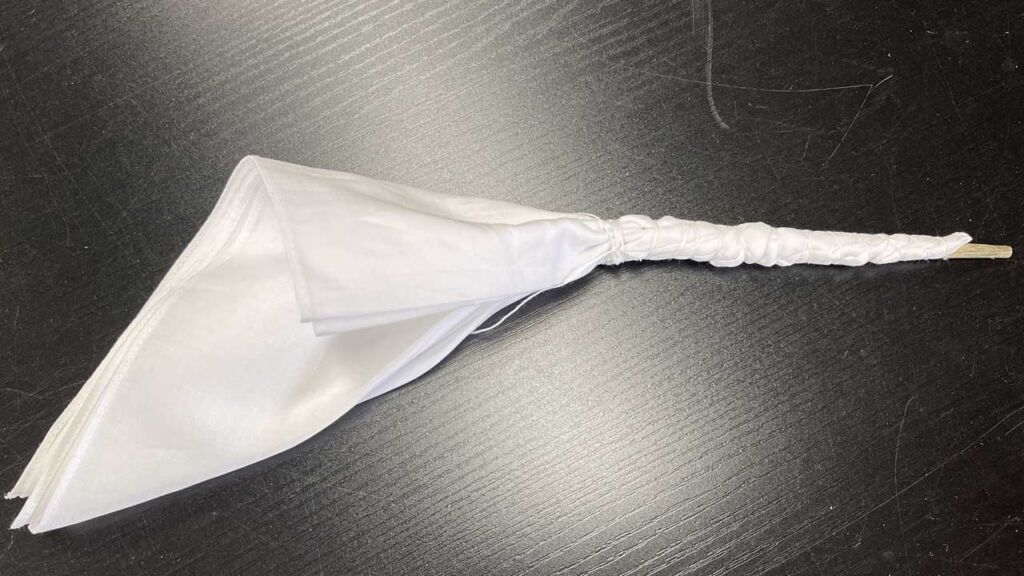

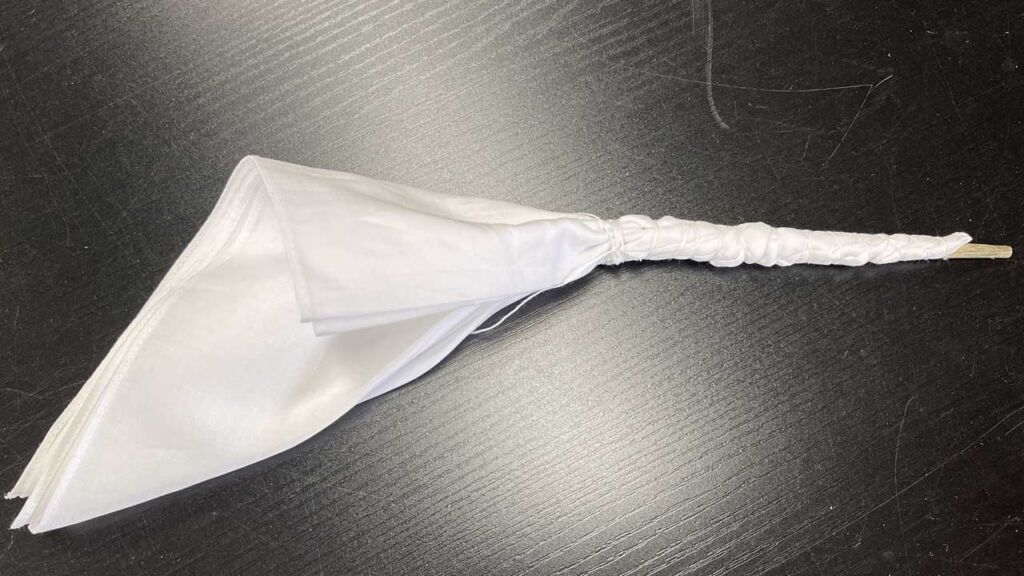

藍染め体験は、真壁藍保存会が所有する工房「真壁藍工房」で行われており、ハンカチやバンダナ、ショールなどを自分で染めることができます。

藍染め体験は毎日午前10時から15時の間で行われており、要予約となっています。

体験は事前予約制で、FAXにて希望の体験コース、人数、連絡先を記載して申し込む必要があります。

真壁藍保存会:0296-55-1920

住所:茨城県桜川市真壁町下谷貝465

真壁町の藍染の歴史と文化。そして、引き継がれる伝統…

藍染めは、飛鳥時代に大陸から日本に伝わったとされ、その歴史は1300年以上前にさかのぼります。

16世紀中頃の1549年には、蓼藍(タデ科の藍植物)から造られる発酵建て染料「蒅(すくも)」を用いた、天然藍灰汁発酵建てという染色技法が確立されました。

江戸時代に入ると、真壁は北関東や東北地方への木綿流通の中継地として発展します。

定期市が開かれ、木綿問屋や繰綿商人が集まる賑やかな商家町となり、大きな経済的繁栄を遂げました。

木綿取引の活況を背景に、木綿布を染める藍染めも盛んに行われるようになります。

関東では現存する数少ない城下町で、国指定の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。(茨城県では唯一)

当時の製糸産業を営んでいた民家や蔵が、登録有形文化財の指定を受けて今も現存していますよ

真壁では、藩の在郷町として栄えた江戸時代以降、日常着や野良着の染色に藍染めが広く用いられていました。

藍染めされた布は防虫効果があり、布地も丈夫になるため、生活に欠かせない存在だったのです。

明治時代に入ると、真壁周辺では綿織物産業がさらに発展し、それに伴って「紺屋(こうや)」と呼ばれる藍染職人や染物屋が数多く活躍するようになります。

一時は町内に多くの紺屋が軒を連ね、藍染めの技術は地域に深く根付いていきました。

しかし、明治時代から戦後にかけて、インド産のインジゴや合成染料の流入によって、日本古来の藍染文化は急速に衰退します。真壁でも例外ではなく、化学染料や化学繊維の普及に伴い、藍染めの需要は減少。紺屋の数は激減し、やがて町から職業藍染職人の姿が消えつつありました。

こうした危機を受け、真壁町(現在の桜川市)は「失われてはならない伝統」を守るため、平成13年(2001年)に藍染めの技術保存と継承を目的とした「真壁藍工房」を開設します。

さらに2004年には、有志の町民が行政とともに「真壁藍保存会」を結成。1300年の歴史を持つ日本古来の藍染技法である、天然藍灰汁発酵建ての復興と継承活動を本格的に始めました。

こうして、一度は途絶えかけた真壁の藍染文化は、行政と地域の人々の努力により、現代へとしっかり受け継がれる基盤が築かれたのです。

真壁の藍染めの技法や特徴(天然藍灰汁発酵建て)

真壁の藍染めでは、日本伝統の天然藍灰汁発酵建てが中心となっています。

天然藍灰汁発酵建てとは、藍の生葉を発酵・乾燥させて作る「すくも」を染料に用いる方法で、堅木の灰からとった灰汁(アルカリ液)に小麦麸(ふすま)や日本酒などを加えて藍の染液を醸成します

藍師によって長い時間と手間をかけて作られるすくもを使用し、化学染料を一切使わず天然の成分のみで発酵建てするのが特徴です

この伝統技法で染めた布は、美しい深い藍色とともに発酵由来の独特な酸味のある香りを帯び、他では味わえない風合いを醸し出します

真壁藍工房の藍染め槽で布を染める

ステンレス製の大きな容器に天然藍の染液(建て液)を仕込み、布を籠に入れて沈めては空気にさらす工程を何度も繰り返すことで、鮮やかな藍色に染め上げていきます

天然藍の発酵液は、使い始めほど色が濃く、時間が経つにつれて徐々に色味がやわらかく変化するのが特徴です。

染める回数を重ねることでより濃く深みのある藍色になり、真壁藍の染色ではこのようにして美しい藍色を追求しています。

なお、現在市場に出回る藍染製品の約95%は合成藍を使用したものと言われ、天然藍による染色は非常に希少です

「藍染」に欠かせない蒅(すくも)は、今や希少な存在

天然藍の原料であるすくもは国内でも徳島県阿波地方と北海道でしか生産されておらず、その確保が最大の課題となっています。

真壁藍工房でも年間に使用できるすくもはわずか数俵程度(約5俵)とのことで、貴重な原料を大切に使いながら伝統技法を維持しています。

一部ですが、真壁でも商売にしているわけではないけど、生産している人はいる様です

伝統的な発酵建て染め以外の多彩な染色技法

真壁藍の特徴として、伝統的な発酵建て染め以外にも様々な技法で藍の表現を行っている点が挙げられます。

染色方法の違いによって色合いが変わるため、それらを活かして藍の多様な表情を楽しんでいます。

生葉染め

藍の生葉を使って染色する方法です。新鮮な藍の葉を細かく刻み、水に浸して色素を抽出し、布を浸して染めます。

この方法は、藍の収穫期の夏季にしか行えませんが、発酵建てとは異なる淡い水色に染めることができます。

煮出し染め

藍の葉を乾燥させたものや他の植物を煮出して染料を作り、布を染める方法です。植物を煮出して染料を作り、布を染める方法です。多くの植物でこの方法が用いられ、媒染剤を使用して色を定着させます。

草木染め

藍を含むさまざまな植物を利用して染色する技法の総称です。植物の葉、茎、根、果実などから色素を抽出し、布や糸を染めます。媒染剤を使用して色の発色や定着を調整します。

これら生葉染めや煮出し染めといった手法も取り入れることで、藍の持つ色幅を研究し表現の幅を広げています。

真壁の藍染め 模様染めの技術

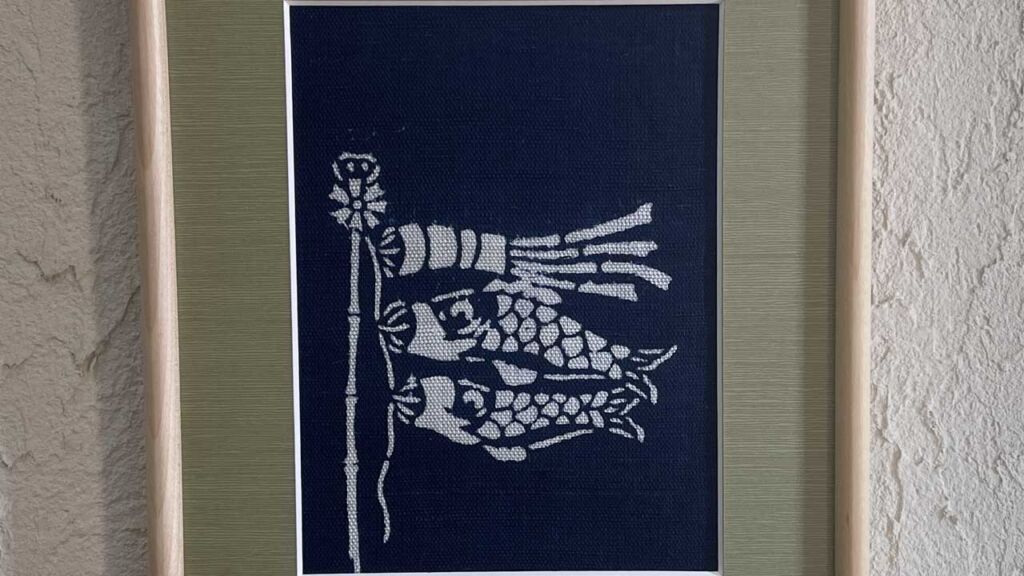

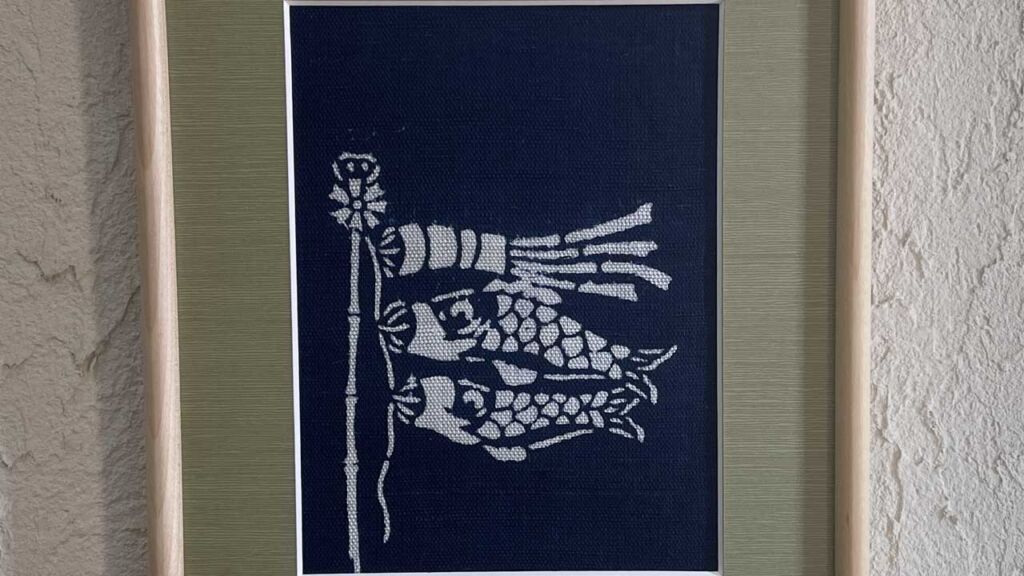

真壁藍保存会では伝統的な模様染めの技法も継承しています。

布地に絞りや型紙を用いて模様を施す絞り染めや型染めの技術です。

絞り染めでは布を糸で縫い絞ったり板で挟んだりして防染し、模様部分が白く抜けた多彩なパターンを作ります

具体的には、以下のような技法が用いられています

- 縫い絞り – 布を針と糸で縫い縮めて模様を作る絞り染め技法。細かな縫い目で多様な文様を表現できる。

- ミシン絞り – ミシン縫いで布を絞る現代的アプローチの絞り染め。効率よく模様が作れる。

- 板締め絞り – 布を板ではさんで締め付け、防染して幾何学模様を表現する技法。

- 杢目絞り – 木目のような縞模様を作る絞り染め。

- 型染め – 型紙と染料を用いて模様を染め出します

その他にも平縫い絞り、縫い白影絞り等、様々なバリエーションがあります。

真壁藍保存会では、端午の節句を題材にした型紙を用いた作品なども制作されており、藍の深い青と白抜き模様のコントラストが美しい伝統文様が表現されています

これらの伝統的技法を駆使し、真壁の藍染めは多彩な文様と奥深い藍色を特徴としているんですね。

真壁藍ならではの特徴

真壁の藍染め文化が持つ独自の特徴として、その徹底した天然藍へのこだわりが挙げられます。

現在、一般的な藍染めの多くは化学合成染料に依存しています。

真壁藍保存会では、本来の藍の色を皆さんに親しんでいただくため、あえて手間のかかる天然藍灰汁発酵建てを採用し、『真壁藍ブランド』として天然藍100%の染色を行っています。

徳島産の高品質なすくも藍だけを原料に用い、灰汁と石灰、ふすま、日本酒を加えて伝統的手法で藍を建てるという徹底ぶりで、化学染料・薬品は一切使用していません

私も真壁藍染めのシュシュを使っています

このこだわりにより生み出される真壁の藍染め製品は、深く優しい藍色をたたえ、発酵由来のほのかな香りまで宿す独特の風合いを持っています。

真壁藍の色は「ジャパンブルー」とも称されるように上品で奥深く、何度も染めを重ねることでより濃く美しい藍色となる点も特徴です

さらに、藍で染められた布は実用面でも優れています。

古くから「藍染めの衣服を着ると蚊やヒルが寄り付かない」「藍の葉をすりつぶした汁は傷薬や消毒になる」「藍で染めた布は丈夫になる」などと言い伝えられ、藍染めは生活に密着した知恵でもありました

真壁の藍染文化も、こうした伝統的知識と結びついた「生活を支える染め」として育まれてきた背景があります

現代でも真壁藍保存会のメンバーは藍染めを楽しみながら、「昔のもの」ではなく今の生活にも役立つものとして藍染め文化を見直しています

このように真壁の藍染文化は、伝統技法の継承と創意工夫による発展を両立させながら、独自の美しさと価値を守り伝えています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/403eb316.7a95a58f.403eb317.069d48cd/?me_id=1204944&item_id=10014079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkuranosuke%2Fcabinet%2F27%2F3127_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)